Le Scoutisme : Histoire et textes fondamentaux

Textes fondamentaux

Voici les textes que le scout connaît par cœur:

LA PROMESSE | LA LOI SCOUTE

| |

LES PRINCIPES

| LES QUINZE POINTS DE LA MÉTHODE SCOUTE Ils construisent la pédagogie, avec cinq buts, cinq moteurs et cinq dimensions : Les cinq buts :

| |

LES TROIS VERTUS : FRANCHISE . . . DÉVOUEMENT . . . PURETÉ | ||

Histoire du scoutisme : de Baden-Powell à la FSE

Avant de commencer, savez-vous quelle est la date de la journée mondiale du scoutisme ? Et pourquoi ?

Tout a commencé grâce à un homme, Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell, ou plus simplement Robert Baden-Powell, voire... B.P. (à prononcer à l'anglaise : bipi) !

Robert

est le quatrième d’une famille de six enfants (restants sur 10)

issu du 3e mariage de son père. Il a donc un demi-frère et trois

demi-sœurs issus du 2e lit. Son père, Baden Powell, était prêtre

anglican et professeur de mathématiques à l'université d'Oxford.

Sa mère, Henrietta Smyth était la fille d’un amiral de la Royal

Navy.

Le nom de famille « Baden-Powell » au lieu de « Powell

» leur a été donné par sa mère à la mort de leur père en 1860,

et confirmé par licence royale en 1902.

En 1869, Robert est

admis à la Charterhouse School, l’une des neuf écoles les plus

prestigieuses du Royaume-Uni. Cette école, de pur jus britannique,

est divisée en « maisons » qui impliquaient un groupe de garçons

d’âges et de responsabilités différents et responsables devant

les adultes. Chaque jeune entré était sous la responsabilité d’un

« parrain ». B.P fait donc partie des Girdlestones, du nom du 1er

adulte qui la supervisait. Il appréciait la vie à Charterhouse, et

notamment après le déménagement de l’école de Londres à

Godalming dans le Surrey.

La discipline est rigide à

Charterhouse, mais le jeune garçon, dès qu’il en a l’occasion,

se réfugie dans le bois de Farncombe situé derrière l’école et

qui est interdit aux élèves. Robert doit déployer des ruses pour

échapper aux rondes des professeurs. Ce qui ne l’empêche pas

d’inventer de nombreux jeux, de se mettre à l’affût des

animaux, et de faire cuire du petit gibier sur des “feux sans

fumée” pour ne pas se faire repérer. Il est considéré comme un

élève attentif, joueur, et bon camarade, créatif, mais pas comme

un génie.

Avec ses frères, il a souvent l’occasion

d’explorer la campagne, de camper et de faire du canotage. Cette

enfance lui donne une solide formation pour la vie de plein air et la

débrouillardise.

Charterhouse School, Surrey

Après Charterhouse, il rate ses examens d’entrée à l’université. Il se présente alors à l’école militaire et obtient la seconde place au concours d’entrée, à dix-neuf ans (en 1876).

Après son année de stage, il est envoyé en Inde et s’y intéresse au rôle crucial des éclaireurs dans les opérations militaires. À 26ans, il est déplacé en Afrique du Sud et se met au contact des éclaireurs indigènes, qu’il forme selon ses méthodes : elles sont constituées en patrouilles dirigées par un chef. Dans sa carrière militaire, il apprend les techniques de survie, et est remarqué aussi pour ses talents artistiques, notamment en jouant des scènes de Shakespeare.

Un évènement le rend célèbre dans tout l’Empire britannique : le siège de Mafeking. En Afrique du Sud, deux républiques boers (colons hollandais) souhaitaient se préserver de toute tentative d’annexion par les Britanniques : le Transvaal et l’État libre d’Orange. Il a pour mission d’organiser la défense de la bourgade de Mafeking (Mahikeng) contre les Boers que B.P. sait être bons éclaireurs et rudes adversaires. Avec 1500 hommes qu’il entraîne jour et nuit, dans une localité sans abri naturel au milieu d’une plaine… ponctuée de quelques « kraals » (enclos de pierre ou de bois pour le bétail), la localité paraît peu défendable. Il y remarque cependant qu’une centaine de jeunes de 9 à 15ans traînent près des terrains d’entraînement et il les recrute. Ils deviennent les « Cadets de Mafeking ». Leur rôle était de transporter le courrier et assurer les liaisons entre le poste de commandement et les avant-postes.

Le siège dure 217 jours… et le rôle des éclaireurs est crucial pour la défense de la ville face aux Boers.

Les cadets de Mafeking

Rentré en Angleterre, B.P. est un héros. Il est très sollicité par des jeunes qui lui écrivent pour lui demander des conseils. Il prend ces demandes très au sérieux en leur répondant de toujours chercher à faire « une bonne action par jour ». Cela l’incite donc à mettre en œuvre ses techniques qu’il a expérimentés dans sa vie pour les mettre au service des garçons dans une optique de paix.

Au

mois d’août 1907, il emmène une vingtaine de garçons sur l’île

de Brownsea, pour un camp expérimental. Il forme des patrouilles de

cinq garçons dirigés par l’un d’entre eux : le Corbeau, le

Courlis, le Loup et le Taureau ; et leur fait pratiquer par

des jeux les exercices préconisés par sa méthode. Il y teste

ses idées d'éducation par le jeu, l'indépendance et la confiance.

La promesse sur honneur de faire toujours de son mieux y est

matérialisée. Les résultats sont jugés excellents par les garçons

et par B.P.

Au mois d’août 1907, il emmène une vingtaine de garçons sur l’île de Brownsea, pour un camp expérimental. Il forme des patrouilles de cinq garçons dirigés par l’un d’entre eux : le Corbeau, le Courlis, le Loup et le Taureau ; et leur fait pratiquer par des jeux les exercices préconisés par sa méthode. Il y teste ses idées d'éducation par le jeu, l'indépendance et la confiance. La promesse sur honneur de faire toujours de son mieux y est matérialisée. Les résultats sont jugés excellents par les garçons et par B.P.

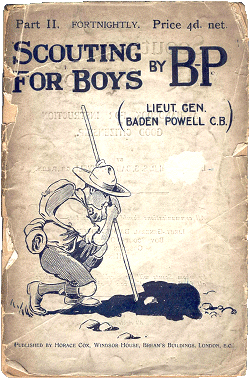

Dans « Scouting for boys », B.P. évoque les buts du scoutisme : « Ainsi, à chaque étape [louveteaux, éclaireurs et routiers], nous avons les mêmes principes adaptés à la psychologie modifiée de l’élève. À chaque étape, nous développons :

- son caractère et son intelligence;

- son habileté manuelle et son adresse;

- sa santé et sa force;

- sa volonté de servir autrui. »

Baden-Powell, Éclaireurs, chap. 10 (« Principes et méthodes »).

À noter donc 4 buts du scoutisme… mais pas encore 5 ! Le 4e but étant lié pour B.P. à la mise en pratique de la religion à travers la notion de service.

Il crée aussi les 10 articles de la Loi Scoute (à remettre dans le contexte de l'époque en Angleterre) :

|

Dès l’apparition du manuel “Éclaireurs”, les garçons forment spontanément leurs propres patrouilles, de plus en plus souvent en-dehors des institutions existantes. Sans l’avoir vraiment voulu, B.P. est obligé d’organiser le mouvement naissant. Avec l’appui du roi d’Angleterre Edouard VII, il abandonne la carrière militaire en 1910 et se consacre tout entier au Scoutisme. La suite se confond avec l’histoire même du scoutisme et du guidisme mondial.

Comme

emblème du scoutisme, Baden-Powell choisit la fleur de lys, comme

symbole de pureté et de paix, mais surtout parce qu’elle indique

la bonne direction à prendre : le haut (la direction spirituelle) ou

encore le Nord (sur les vieilles cartes).

Baden-Powell

est encouragé de toute part. Il développe la qualité de ces

éclaireurs par le jeu et non pas par le travail, et veut leur donner

le goût d’aimer à faire les choses, au lieu d’avoir à les

faire. Il les place dans la nature sous la direction d’un chef à

peine plus âgé qu’eux où ils apprennent à se débrouiller en

copiant ce que faisaient les coureurs de steppe dans les colonies :

bien connaître la nature, y survivre, y dormir, y manger, tout en

développant des connaissances et des dons pour servir de mieux en

mieux leurs prochains.

En 1911, Baden-Powell envoie de Londres une Troupe de Scouts anglais en Belgique pour aider à l’implantation du mouvement. Il faut peu de temps pour y lancer officiellement le mouvement scout.

En

France, le scoutisme est né en 1911 avec la fondation des Éclaireurs

de France (non confessionnels) et des Éclaireurs unionistes

(Protestants), soutenu par un gouvernement assez anglophile.

Cependant, leur but est assez différent du projet de B.P..

Alors

que le scoutisme apparaît donc en France grâce à quelques pasteurs

protestants, plusieurs groupes catholiques - où le scoutisme obtient

vite un vif succès - se forment entre 1911 et 1920. En effet,

les troupes sont formés de plus de 75% de catholiques.

|

| Le père Jacques Sevin |

Le père Jacques Sevin, jésuite, qui avait fait ses études en Belgique, entend parler du scoutisme. Il s’y intéresse et décide de rencontrer B.P. en personne à Londres. Lors de cette entrevue, il comprend la nécessité de développer un scoutisme catholique.

Il commence à concrétiser son idée en Belgique en 1914, (clandestinement à cause de la Guerre). Il reprend à un de ces pères spirituels, le Père Maumigny, une prière attribuée à l’origine à Saint Ignace de Loyola : « Ô verbe de Dieu apprenez nous à être généreux… » et qui deviendra un peu plus tard la prière scout.

Il démarre une troupe à Mouscron (Belgique) en 1917.

Cependant le scoutisme est mal vu par certains prêtres ou évêques. Le Père Sevin reçoit même l’interdiction d’employer le mot « scout ». Toute l’aventure scoute semble bientôt sombrer, mais dans un esprit d'obéissance, de conciliation, de prière et de confiance, la ténacité et la loyauté du Père Sevin l'emportent finalement. Dans son livre Le Scoutisme, Père Sevin montre la réelle nécessité de bâtir un scoutisme Catholique.

|

| Antoine-Louis Cornette |

Son but avec le chanoine Antoine-Louis Cornette était de créer un grand mouvement de scoutisme catholique. Avec des lycées parisiens, le chanoine crée "Les entraîneurs d'Honoré d'Eylau", composés dès 1918 de huit patrouilles. En 1920, alors que B.P. est nommé "World Chief Scout", les Scouts de France sont officiellement créés, mais avec beaucoup de réticences...

Le 17 janvier 1921, il obtient le soutien de Mgr Dubois, archevêque de Paris, ayant succédé au cardinal Amette, décédé en 1920 et qui avait condamné le scoutisme.

Mgr Dubois lit lentement un document réquisitoire où le scoutisme est chargé de nombreux crimes condamnés par l’église :

"C'est anonyme, dit l'archevêque! Que dois-je faire?"

"Ce que l'Esprit-Saint vous dictera" répond le Chanoine Cornette.

"Eh bien voici ce qu'il me dicte". Et le Cardinal tire un second document: "Ce m'est une joie et une espérance ... Le but des Scouts de France est de faire revivre l'idéal si chrétien et si français de la chevalerie. J'applaudis d'avance et je bénis".

En 1925, c'est le pape Pie XI qui soutiendra à son tour le scoutisme catholique en France.

En 1922, Jacques Sevin est chargé d’organiser le camp national des Scouts de France au Château de Chamarande, puis part au Gilwell Park d’où il revient avec le statut de « Deputy Camp Chief » permettant d’ouvrir des camps de formations pour chefs. Il lance aussi les louveteaux.

En 1924, c’est le père Paul Doncœur qui lance la branche aînée avec la création de la route. Parallèlement, La Hutte est créée pour diffuser le matériel et les uniformes scouts (devient Intersport en 1970).

Il est à noter que Jacques Sevin est l’un des acteurs principaux à l’ajout du 5e but, le sens de Dieu, conforme à la pensée de B.P., qu’il attribue à la cheftaine Louise Nourrissat.

Les 5 buts du scoutisme :

Santé - Concret - Caractère - Service - Dieu |

|

| Le père Jacques Sevin |

De nombreuses difficultés vont encore attendre le Chanoine Cornette qui passera sa vie à défendre le scoutisme grâce à son talent diplomatique et à ces importantes relations. Il soutiendra le Père Sevin dans son combat de bienfaisance et deviendra l’aumônier nationale des scouts.

Des

réticents chercheront à éloigner le Père Sevin qui continuera à

transmettre son amour du scoutisme. Baden Powell ira jusqu’à dire

: « La meilleure réalisation

de ma pensée est ce qu'a fait un religieux français ».

À l’heure où les Scouts de France ont connu de nombreuses

modifications, parfois enrichissantes, d’autres fois maladroites,

ce qui est sûr c’est qu’une profonde injustice règne dans

l’histoire légendaire du scoutisme. Certains parlent aujourd’hui

de la béatification du Père Jacques Sevin, lui qui voulait que

chacun d’entre nous, devenions des Saints.

Rappelons-nous de ses propres mots :

« Des scouts qui soient des saints. Il ne faudrait avoir peur ni du mot ni de la chose, la sainteté n'est d'aucun temps, ni d'aucun uniforme particulier. »

|

| Des scouts saluant le maréchal Pétain... |

Le scoutisme est ébranlé par la Seconde Guerre mondiale... Les mouvements scouts sur le continent sont divisés entre les partisans du régime de Vichy en France, et ceux qui rentrent en résistance, ou restent passifs.

En zone occupée, les mouvements de scoutisme sont interdits. Tandis que des commissaires de la "zone libre" se rapprochent des autorités de Vichy, plusieurs commissaires sont déportés comme Pierre Dejean, qui était aussi résistant.

Le 15 août 1942, c'est le grand pèlerinage routier à Notre-Dame du Puy orchestré par le père Doncœur qui mobilise tous les clans routiers de France, mais toute la jeunesse française y est conviée : "Nous allons au Puy en pèlerinage pour le retour des prisonniers, la délivrance de la France". Parallèlement est né un scoutisme des camps de prisonniers.

À partir de la seconde moitié de 1942, les scouts se décrochent petit à petit du régime pour nouer des contacts avec les autorités provisoires installées à Alger dès 1943.

|

| Michel Menu |

Le contexte d'après-guerre permet de tout relancer... mais dans une dynamique différente. Après être rentré en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Michel Menu devenu commissaire national éclaireur à partir de 1946 l'analyse ainsi : perturbé par le matérialisme de l’après-guerre et la politique envahissante, le jeune de 1946-1947 semble ne plus vouloir se satisfaire des moyens que le scoutisme avait jusque-là mis en œuvre avant le conflit. « Il faut comme B.P. nous l’a indiqué, s’occuper de la tranche “adolescente” et retrouver le projet originel du fondateur pour les garçons de 14 à 16 ans… »

Le scoutisme français semble donc s'embourgeoiser, les CP ne plus tenir leur rôle comme auparavant, et les chefs ne tenir compte que davantage de confort personnel que de raids pour leur troupe. Pierre Goutet, ancien commissaire national route, semble vouloir que tout soit remis à plat pour s'ouvrir au monde nouveau, au contraire de Michel Menu qui souhaite une relance éducative par l'action aussi bien sur les plans physiques que moral.

Pour moderniser le scoutisme, Michel Menu lance donc les « Raiders-Scouts », une proposition techniquement exigeante, se jouant à la fois en troupe, en patrouille et individuellement pour les aînés de la branche éclaireurs. Il lance aussi les patrouilles libres (foulards noirs) afin de permettre de développer le scoutisme dans les régions plus rurales, et donc sans chefs. En 1956, Michel Menu démissionne de son poste de CNE, mais ne prend pas parti pour une vision pédagogique plus qu'une autre.

Ces tensions préfigurent l'époque des grandes réformes de 1962, où les Scouts de France se déchirent. La branche éclaireurs (12-17ans) est scindée en rangers et pionniers, l'uniforme réformé, la promesse prononcée à l'âge pionnier (15-17ans). Ceci remet en cause le système des patrouilles originel de la méthode proposée par Baden-Powell. Ces réformes impopulaires pour beaucoup, populaires pour d'autres, ont participé à l'essor du scoutisme européen en France.

Ce document très complet peut vous aider à comprendre la fondation de l'UIGSE-FSE.

Il faut replacer les origines des Scouts d'Europe dans l'Europe divisée de l'après-guerre, dans un contexte de guerre froide où le continent cherche par dessus tout une volonté de paix.

|

| Les Europa Scouts |

Pendant le Jamboree de 1951, l'idée d'un mouvement européen dans le but d'une réconciliation des ennemis d'hier, de désintoxiquer la jeunesse du nazisme et de lutter contre le communisme, fait son chemin. En 1952-1953, l'autrichien Friedrich Perko lance les Europa Scouts après un camp lancé dans cet esprit rassemblant des troupes autrichiennes, allemandes, italiennes et françaises.

C’est à Cologne en 1956 qu’est créée la FSE, association scoute internationale, composée de sections nationales et dont le but est de pratiquer le scoutisme de Baden-Powell dans le cadre de l’idée européenne et sur les bases chrétiennes que postule l’idée d’Europe unie.

En 1957 est rédigé le directoire religieux du mouvement qui décrit les règles de base de la vie religieuse, montrant que la FSE a un but œcuménique et interconfessionnel, admettant la possibilité d’unités ouvertes accueillant des jeunes de confessions différentes.

|

| Jean-Claude Alain |

En France, Jean-Claude Alain lance le 30 juin 1958 l’association « Les Scouts d’Europe ». Le même mouvement se déroule au Royaume-Uni, ou en Belgique. Les Scouts d'Europe se dont donc développés parallèlement aux Scouts de France, et avant leur réforme pédagogique et de modernisation de 1964. Cependant, elle va leur permettre de prendre leur essor en France en raison du rejet que plusieurs unités vont en avoir.

|

| Perig et Lizig Géraud-Keraod |

En 1962, Pierre Géraud et Lucienne Sournac, dits Perig et Lizig Géraud-Keraod rejoignent les Scouts d’Europe sur un fond de tension sur les réformes en cours chez les Scouts de France. Avec leurs effectifs des Scouts Bleimor, ils font plus que tripler les effectifs de l’association française.

La pédagogie des scouts d'Europe réunit au sein d'une seule association les garçons et les filles, mais avec des unités et des activités distinctes. Les jeannettes sont cependant abandonnées, et deviennent les louvettes, pour vivre sous le même régime de la loi de la jungle (cf. Kipling, le livre de la Jungle) que leurs homologues louveteaux. La FSE abandonna le concept de raiders d'après guerre, mais temporairement.

L'accent était mis sur les idéaux chevaleresques que symbolisent l'insigne de l'association et son étendard (Le baussant). En 1966 a lieu un pèlerinage pour le millénaire du mont St Michel. C'est là que pour la première fois a flotté le baussant, ainsi qu'ont été effectués les premiers camps de formation sérieuse des chefs.

En 1970, l’association est agréée « Jeunesse et éducation populaire » par le ministère de la jeunesse et des sports. Elle prend le nom d’AGSE (Association des Guides et Scouts d'Europe) en 1976.

Pendant toute cette période, le mouvement a pu prendre appui sur certaines personnalités, et notamment Michel Menu.

Le réseau national des patrouilles libres est lancé en 1979, dans le même esprit que les foulards noirs de Michel Menu. En 1991, la FSE lance pour motiver ses garçons le Cap 2000 avec le concept des patrouilles cime et réintroduit les raiders Scouts en suivant la vision de Michel Menu. Le projet « Raiders-Scouts » qu'il avait porté dans les années 1950 proposait un dépassement supplémentaire, un renouvellement des activités, pour se perfectionner sur les plans technique, physique et spirituel.

La Fédération des Scouts d'Europe (FSE) a cherché à se faire reconnaître par Rome et l'épiscopat français,

avec succès. Le Pape Paul VI a encouragé leur action en 1975, lors de

l'année sainte, et Jean Paul II a continué sur la même voie.

Pour manifester l'unité européenne de la FSE, le premier Eurojam (semblable au Jamboree des Scouts de France) a lieu en France, à Velles en 1984. Il est suivi par ceux de Viterbe en Italie en 1994 ; Zelasko en Pologne en 2004 ; Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois en 2014 en France.

À la Pentecôte 2001, l'AGSE est officiellement reconnue "mouvement d'Église" pour l'éducation, tout comme les Scouts de France.

En 2004, le pape Jean Paul II accorde aux scouts d'Europe une audience cette même année : "Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour tout le bien que votre mouvement a fait depuis plusieurs générations à la jeunesse".

Avec seulement 350 membres au départ, le mouvement compte en 2024 près de 73 000 membres dans vingt-sept associations.

« L’Union vise à rassembler, dans une même communauté de foi, de prière et d’action, les différentes associations nationales des Guides et Scouts d’Europe, dont l’objectif fondamental est d’éduquer les jeunes par les méthodes du scoutisme traditionnel de Baden Powell, fondées sur les valeurs chrétiennes qui sont les racines de notre civilisation européenne.

Par-delà les frontières nationales, l’Union veut créer une véritable communauté de vie chrétienne des jeunes des divers pays d’Europe. Par là même, elle entend contribuer à une prise de conscience de la communauté des peuples de l’Europe, tout en développant une saine culture de toutes les valeurs nationales qui représentent les multiples formes d’expression de notre patrimoine commun. » (§ 1.2.1. et 1.2.2 des statuts fédéraux).

Outre notre mouvement, il existe d'autres associations de scoutisme tels que représentés par cette infographie de La Vie en 2015 :